生薬、漢方の勉強は進んでいますか??苦手な範囲で苦戦している人も多いと思います。私も生薬、漢方は訳が分からなくて捨てようと思っていましたが、近ごろの問題は漢方の出題数が増えてきている&生薬が絡んでくる問題も増えている傾向にあるので捨てれませんでした(;^_^A

なので参考になるかわかりませんが、私の勉強法を載せておきますのでこんなやり方や、覚え方があるんだなぁ~程度に見ていただけたら嬉しいです。

生薬の覚え方やコツ

連想ゲーム感覚で覚えていく

例えば『チョウトウコウ』の場合、科名はアカネ科で部位はとげになります。とげのイメージから、とげとげしい→イライラしてる→神経の興奮、緊張緩和作用と連想ゲームの要領で想像していくと楽しくなってきますね^^楽しく連想できるものは率先して覚えていきましょう。

カタカナ表記ではなく漢字で

生薬は試験でカタカナ表記で問われますが、漢字で書きなおすとどこの部位が使われているかなどがわかったりするので、忘れてしまったときのヒントにもなります。

例えば、『ユウタン』を漢字に直してみると『熊胆』になります。熊の胆汁を乾燥させたものなので漢字も略しみたいになっています。

こんな感じで漢字に直していくとヒントがたくさんあって意外と楽しく納得して覚えれますよ。

語呂合わせで覚える

語呂はどうしても覚えられない時だけ使っていました。全てに語呂を使ってしまうと語呂だらけになって逆にこんがらがってしまうので、乱用はやめておきましょう。

私はカゴソウがなかなか覚えられなくて『花穂ちゃんのウツボ柄の籠にシソを入れ、トイレに行く』と変な語呂を使って覚えていました(笑)

花穂ちゃんのウツボ柄→ウツボグサの花穂 籠→カゴソウ シソ→シソ科 トイレに行く→利尿作用

こんな感じで自分で覚えやすい語呂を作っても面白く覚えられると思いますし、ネットで探すと語呂合わせが上手な方が作ってくれていることもあるので

息抜きに探してみてくださいね。

過去問に出てきたものや頻出が高いものから覚える

テキストには頻出度が高いものにチェックやしるしが付いていると思います。書かれていない場合は、生薬の問題を解いてみてよくでてくるなぁ~と思うものから覚えていくといいと思います。よく出てくるものは、試験に同じような問題か少し言い回しを変えて出てくる可能性が高いので先に覚えておきましょう。余裕が出てきたらマイナーなものも覚えておくと選択肢を絞れたりして1点取れやすくなるので少しでも覚えておくことをおすすめします。

単語帳を使う

英語などを覚えるときに使う単語帳を使って覚えていくのもいいと思います。私はいつでも時間があるときにさっと見たかったので、ワードホリックというアプリをiPhoneに入れて使っていました。このアプリは無料で単語帳のような使い方ができるし、テストもできるのですっごくお世話になりました。

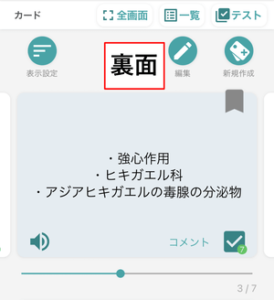

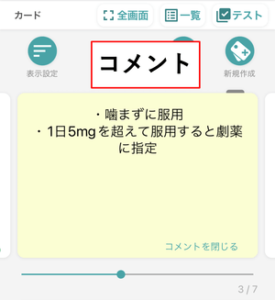

使い方は表面に生薬の名前を書いて裏面には科と部位、作用を書き、コメントの部分に語呂やちょっとした豆知識などを書いていました。

こんな感じ↓↓

私はこれを作用別にフォルダーで分類して1日1作用ごとに目を通して覚えたりテストしたりしていました。

だいぶ覚えられたら自信があるもの、自信がないものに分け、自信があるものは3日後にテスト、自信がないものは毎日テストを繰り返して自信があるものを増やしていき、試験当日まで生薬にふれていました。

だいたい毎日勉強の始まり15分ほど生薬に時間を割いていました。だんだん自信がある生薬が増えていってゲームをしている感覚でとても楽しかったし、こんなに覚えれた!!と自分の自信にもつながったので単語帳作戦はおすすめです!!

生薬を好きになっていこう!!

1つでもこれは楽しく覚えられそう!!というものは見つかりましたか??苦手意識があるとなかなか覚えられないし、勉強の時間が苦痛でしかなくなるので、きるだけ楽しく簡単に毎日コツコツ覚えて、自分の武器を増やしていきましょう。

コメント